Qzone

Qzone

微博

微博

微信

微信

斯坦福大学三位经济学家近日联合发布的一项最新研究(尚未经过同行评议),为生成式 AI 对劳动力市场的冲击提供了最直接的 “硬数据”。

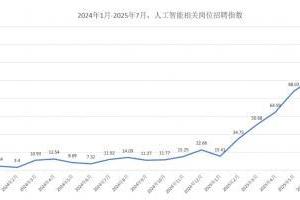

他们的研究显示,自 2022 年 11 月 ChatGPT 上线引爆生成式 AI 革命以来,美国 “可高度自动化” 岗位的年轻劳动者就业率显着下滑,成为这场技术浪潮中最先被波及、且受影响最深的群体。

这场原本被寄予 “提升效率、释放生产力” 厚望的技术变革,正悄然改写美国年轻人的就业命运。

冲击聚焦:高自动化岗位遇冷,年轻劳动者成 “最大受害者”

研究团队依托自动数据处理公司(ADP)的精细化就业记录展开分析。相较于美国劳工部每月基于家庭调查的 “宏观报告”,ADP 数据涵盖了员工年龄、具体岗位等核心细节,得以更精准地捕捉 AI 对劳动力市场的 “微观冲击”。

团队重点锁定了生成式 AI 最易替代人工任务的岗位,包括软件开发人员、前台接待、翻译及客服代表。结果显示,自 2022 年底起,这些岗位的整体就业趋势与其他职业出现明显 “脱节”:不仅总体招聘规模趋弱,冲击更是精准 “命中” 年轻群体。

其中,22-25 岁的软件开发人员处境最为艰难。数据显示,截至 2025 年 7 月,该群体的雇员人数较 2022 年底的峰值下降了近 20%。这一数字对近年来批量毕业的计算机科学本科生而言,无异于 “致命打击”。要知道,这类初级开发岗位本是计算机专业毕业生 “入行积累经验” 的核心通道,如今却因 AI 能快速完成代码生成、调试等基础任务,直接被压缩了生存空间。

与之形成鲜明对比的是年龄层的 “就业分化”:26-30 岁的从业者岗位数量基本持平,而 30 岁以上的资深劳动者人数甚至继续增长。研究作者之一、斯坦福大学经济学家 Erik Brynjolfsson 直言:“从 2022 年底到 2023 年初,年轻群体与其他年龄段劳动者的就业轨迹已出现清晰的‘分叉’,且这种差距仍在扩大。”

证据确凿:多重干扰因素被排除,AI 成就业下滑 “核心推手”

此前,关于 “AI 影响就业” 的讨论多停留在 “坊间传闻”。有人将软件编码岗位的收缩归咎于科技公司整体招聘放缓,也有人认为疫情导致的教育中断让年轻人 “竞争力不足”,更有观点将其与美联储加息抑制经济增长、远程办公与外包扩张等宏观因素挂钩。

但这项研究通过严谨的数据筛选,逐一排除了这些 “干扰项”:

· 若仅是科技行业招聘收缩,为何客服代表、前台接待等非科技领域的 “高自动化岗位”,也出现了年轻从业者数量下滑的类似趋势?

· 若受利率敏感、远程办公或外包影响,为何同岗位的年长劳动者未受波及,反而就业规模稳中有升?

研究结论因此明确,这些宏观因素不足以解释 “年轻群体在特定岗位的就业下滑”,生成式 AI 的替代效应,才是核心原因。以客服岗位为例,AI 聊天机器人能快速响应客户咨询、处理基础诉求,原本由 20 多岁年轻人承担的 “基础客服工作” 被大量替代,直接导致该年龄段客服从业者招聘需求锐减。

年龄鸿沟:资深从业者凭 “不可替代技能” 避险,年轻群体陷 “经验断档” 悖论

为何年长劳动者能在 AI 冲击下 “相对安全”?研究揭示了关键原因 ——资深从业者掌握的 “软技能”,是当前 AI 难以复制的核心竞争力。

以软件开发领域为例,30 岁以上的资深开发者,其工作重心早已超越 “代码编写”。他们需要与产品、市场等非技术团队协作,理解商业需求并转化为技术方案,还需对 “商业级产品” 的稳定性、安全性负责。这些涉及 “沟通协调、商业判断、复杂问题解决” 的能力,恰恰是生成式 AI 的 “短板”,至今仍被企业高度重视,甚至难以被完全替代。

但这一现象也催生了一个严峻的 “悖论”:如果年轻开发者赖以积累经验的 “初级任务”(如代码生成、基础调试)已被 AI “吞噬”,未来的资深专家将从何而来?Brynjolfsson 在研究中直言担忧:“过去,新人能通过完成基础任务逐步掌握复杂技能,但现在这条路被 AI 阻断了。我们必须建立更系统的培训体系,而不能再指望‘在工作中自然习得’。”

对美国年轻人而言,这意味着 “入行门槛” 悄然抬高。即便掌握了专业知识,若无法快速培养 “AI 不可替代的能力”,连 “积累经验的机会” 都可能失去,陷入 “找不到工作→无法积累经验→更难找到好工作” 的恶性循环。

微弱转机:AI 增强领域就业上升,但难抵替代浪潮

值得注意的是,研究也捕捉到了一丝 “乐观信号”—— 在AI 辅助人类而非替代人类的领域,年轻劳动者的就业情况反而有所改善。

最典型的案例是 “AI 辅助医疗诊断”。AI 可帮助医生快速分析影像、筛选病例,但最终的诊断决策仍需人类医生判断。在这类 “AI 增强人类能力” 的岗位中,年轻从业者的就业增幅高于市场平均水平。他们能借助 AI 工具提升工作效率,同时通过 “与资深医生协作、参与复杂病例讨论” 积累专业能力。

但研究也客观指出,这类岗位的就业增长规模 “远不足以抵消自动化带来的损失”。它更像一个 “风向标”,证明 AI 并非只能 “替代人类”,若能转向 “扩展人类能力、催生新需求” 的方向,或许能为就业市场创造新空间。正如 Brynjolfsson 强调的:“仅靠‘降本式自动化’压缩岗位,无法创造新价值;只有让 AI 成为人类的‘助手’,而非‘替代者’,才能真正实现就业与生产力的双赢。”

结语:生成式 AI 改写就业规则,美国年轻人需直面 “能力重构” 挑战

斯坦福这项研究的价值,不仅在于用数据证实了 “AI 对年轻就业的冲击”,更在于揭示了一个核心趋势:生成式 AI 正在重塑美国劳动力市场的 “竞争逻辑”。过去 “靠基础技能就能入行” 的时代正在落幕,未来的就业竞争,本质是 “人类与 AI 的协作能力” 及 “AI 不可替代的核心技能” 的竞争。

对美国年轻人而言,这场冲击既是危机,也是倒逼转型的契机:若仍固守 “可被 AI 替代的基础技能”,将持续面临就业压力;唯有主动转向 “软技能(沟通、协作、创新)+ 领域深度知识(如医疗、法律等专业场景)+ AI 工具应用能力” 的组合,才能在技术浪潮中站稳脚跟。

而对政策制定者与企业而言,如何建立 “适配 AI 时代的新人培训体系”、如何引导 AI 向 “增强人类” 而非 “替代人类” 的方向发展,将成为缓解 “年轻就业危机”、避免 “人才断档” 的关键。毕竟,技术的终极目标应是 “赋能人类”,而非让一代人的就业前景,成为技术迭代的 “代价”。

【以上内容转自“极客网”,不代表本网站观点。如需转载请取得极客网许可,如有侵权请联系删除。】

延伸阅读: